[1]

Kurz nach Beginn unserer derzeitigen Zeitrechnung und wenige Jahre bevor er selbst zum Kaiser gekrönt wurde, übernahm der römische Feldherr Tiberius den Oberbefehl in Germanien. Denn wer es hier geschafft hatte, dem stand auch in Rom nichts und niemand mehr im Wege. Die Gebiete östlich des Rheins galten den zivilisierten Völkern des Mittelmeerraums als Grüne Hölle, als wilde Wohnstatt ungewaschener Barbaren. Unrasiert, tätowiert und in seltsame Beinkleider gehüllt, die Jahrhunderte später als Hosen ihren Siegeszug um den Globus antreten sollten, hausten die Eingeborenen Mitteleuropas in grässlichen Sümpfen und Urwäldern, auf die ununterbrochen ein schmutziger Nieselregen niederging.

Tiberius wagte sich mit seinen Truppen bis an den Weserfluss und errichtete im Jahr 5 das erste römische Winterlager in Germanien. Im darauffolgenden Frühjahr zeigten seine Mannen den Langobarden dann an der Unterelbe wo der Hammer hängt. Trotz des großen organisatorischen Geschicks der Römer, ihrer ausgeklügelten militärischen und infrastrukturellen Raffinesse, welche den Bewohnern des gesamten zivilisierten Europas, Vorderasiens und Nordafrikas bereits zum Vorteil gereicht hatte – Straßen waren gebaut worden, Wasserleitungen, Kastelle und Häfen – konnte man sich in Germanien allerdings nicht lange halten. Zu breit war die Kluft zwischen den Kulturen, zu unwegsam das Gelände.

In den Jahren 12 v. Chr. bis zu seinem Tod unternahm der römische Feldherr Drusus Erkundungszüge östlich des Rheins und erreichte nach unvorstellbaren Strapazen die Flüsse Elbe und Saale. Über die Nordsee befuhr seine Flotte die Ems. Häfen und Kastelle wurden errichtet, Baumaterial und Zivilisationsgüter herbeigeschafft, um den Vorstoß nach Osten zu unterstützen. Denn anders als bei der Eroberung Amerikas drang man ostwärts in die Wildnis vor, um Land zu gewinnen und die Einheimischen gefügig zu machen. Viel war ohnehin nicht zu erbeuten oder einzuhandeln. Sklaven, Felle, der eine oder andere Schinken – viel mehr hatte das Land nordöstlich der Alpen nicht zu bieten. Und so dienten die Feldzüge in diese Gegenden den Römern in erster Linie der eigenen Sicherheit, da immer wieder Barbarenhorden den Pax Romana bedrohten, Überfälle auf römisches Gebiet unternahmen und sich auch sonst ausgesprochen ungehobelt verhielten.

Lucius Domitius Ahenobarbus drang als Statthalter von Illyicum kurz vor der Zeitenwende in das Gebiet jenseits der Elbe vor. Östlich des großen Stroms war die Landschaft noch wilder, die Menschen noch primitiver und fremdartiger. Den einfachen Legionären, die das Pech gehabt hatten, in diese Region versetzt worden zu sein, boten sich im feuchtkalten Zwielicht der Buchenwälder Schrecknisse, welche sie bis ins Mark erschütterten. Sogenannte Acephalen – Menschen ohne Kopf, die ihr Gesicht auf der Brust trugen – führten dort ein erbarmungswürdiges Dasein an den Rändern großer Sümpfe, von deren Schlamm sie sich ernährten. Die dichten Wälder ringsum bevölkert von Einhörnern und geringelten Spuckwürgern, den Eroberern eine beständige Gefahr.

Kannibalen trieben ihr Unwesen im Schatten der Gehölze, errichteten ausgeklügelte und brutale Fallen, die insbesondere den Unerfahrenen unter den Römern nicht selten zum Verhängnis wurden. Fremdartige Völker hausten in den undurchdringlichen Wildnissen des Nordostens. Ihre Körper vollständig behaart. Bedeckt mit Laub und stinkenden Fellen fraßen sie rohes Fleisch und suhlten sich mit Ihresgleichen in Unrat und Exkrementen. Andere Ethnien wiederum traten mundlos in Erscheinung, etwa auf dem Gebiet der damals bereits abseitigen Wälder Thüringens. Die Astomi benötigten keine Speise. Sie lebten ausschließlich vom Geruch wilder Wurzeln, Blumen und Früchte. Plinius zufolge führten diese Wesen auf Reisen Äpfel mit sich, deren Duft sie nährte.

Neben den Bewohnern, die eher wilden Tieren denn Menschen glichen, war es aber vor allem das unbeständige und raue Klima, das den sonnenverwöhnten Legionären aus dem Süden den Aufenthalt in Germanien vergälte. Nicht selten regnete es monatelang ohne Unterlass, nur um anschließend ebenso ausgiebig zu schneien. Ab und an brach die Sonne aus nebelverhangenen bleiernen Himmeln und tauchte den dampfenden Hyperboreischen Wald in gespenstisches Licht. Die scheußlichen Schreie exotischer Tiere gefroren einem das Mark. Riesige Moskito-Schwärme lauerten im Dickicht und an den Gestaden trüber Gewässer, stachen erbarmungslos zu und übertrugen Krankheiten, die Gliedmaßen und Eingeweide faulen ließen.

Angesichts derartiger Schrecknisse kam man in Rom bald überein, dass es nicht unklug wäre, sich gegen die Barbaren des Nordostens mittels einer Mauer zu schützen. Gesagt, getan. Im ersten nachchristlichen Jahrhundert wurde das ehrgeizige Bauprojekt in Angriff genommen. Bis er von wilden Horden in ihrer Gier nach den Reichtümern Roms überrannt wurde, trennte der Limes den zivilisierten Südwesten vom barbarischen Nordosten.

[2]

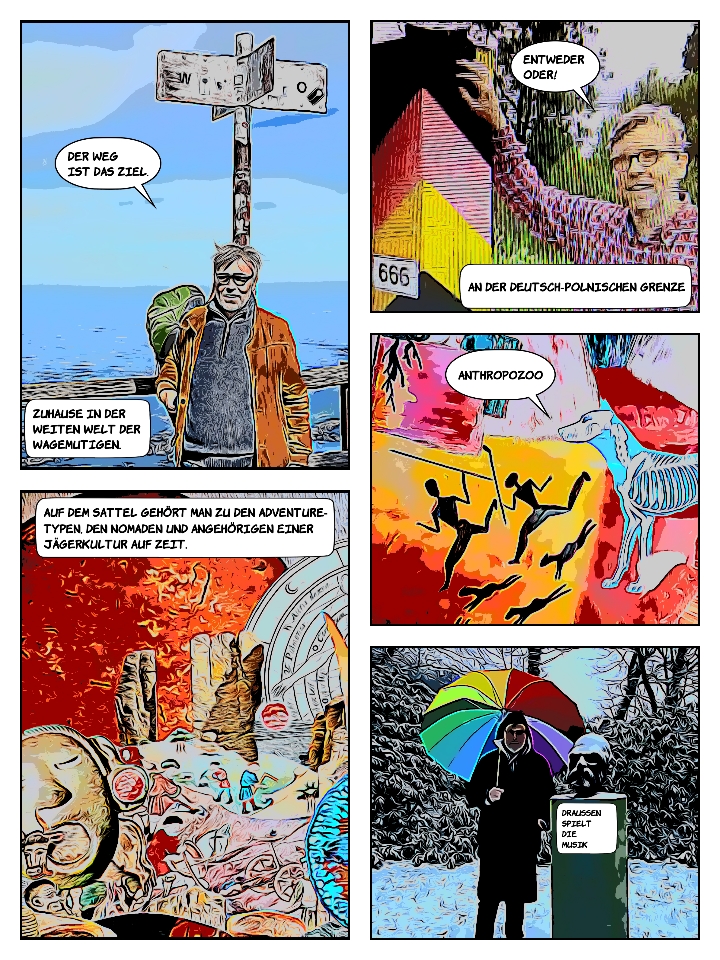

Rund zweitausend Jahre nachdem Tiberius sich die Schmierbärte an der Unterelbe vorgeknöpft, dabei aber in letzter Konsequenz doch versagt hatte, nähert sich eine weitere Expedition dem ehemaligen Grenzfluss. Unscheinbarer zwar, aber nicht minder gehaltvoll. Zwei Forschungsreisende kämpfen mit schwer bepackten Fahrrädern gegen den strammen Südostwind, der das Fortkommen auf den inzwischen befestigten Straßen erschwert. Vom brandenburgischen Wittenberge bis ins sächsische Dresden soll es diesmal gehen. Denn ethnologische Forschung findet nur im schlimmsten Fall deskriptiv am Schreibtisch statt, wo sie eine Beschäftigung wohlstandsverwöhnter Schwachmaten ist, die keine Lust zu richtiger Arbeit haben und stattdessen lieber wichtigtuerisch über Dinge schwadronieren, die fern von ihrem alltäglichen Leben sind. Feldforschung hingegen ist Königsdisziplin, die zu wahrer Erkenntnis führt und obendrein noch sexy macht. Nahe der Phosphat-Mine von Bou Craa in der Westsahara versicherte mir Jack Singer, mit dem ich mir damals mein letztes Bier für Monate teilte, dass die Ladys auf Abenteurer stehen würden. Jack sollte Recht behalten.

Dass die ganze Angelegenheit allerdings auch unsagbare Mühen und Ärgernisse bereithält, davon wusste bereits der polnische Sozialanthropologe Bronisław Malinowski vor mehr als einhundert Jahren ein Lied zu singen. Ein ausgedehnter Forschungsaufenthalt auf den Trobriand-Inseln nahe Papua-Neuguinea veranlasste ihn zum Niederschreiben eines Tagesbuchs, welches in der einen oder anderen Passage von den Zumutungen kündet, denen der Feldforscher sich in den Tropen ausgesetzt sah: „Es geht mir schlecht. Am Nachmittag Kollaps. Zittern. Nahm Chinin und Aspirin. Glaube allmählich an die Hypothese, dass ich bald sterben werde. Ich bin gleichgültig. Fieber, mangelnde Vitalität; miserabler körperlicher Zustand.“An anderer Stelle seiner Aufzeichnungen äußert Malinowski sein Missfallen über die Trobriander, die er als „schmierig und schmutzig mit verfilzten Haaren voller Ungeziefer“ beschreibt.

Von derlei Frustrationen vorerst noch Lichtjahre entfernt, bewegen sich die beiden Forschungsreisenden auf ihren Fahrrädern einer ungewissen Zukunft entgegen, um blühende Landschaften zu erforschen, neues Leben und neue Kulturen. Viele hundert Kilometer von der Zivilisation befriedeter Städte entfernt, dringen sie dabei in Gegenden vor, die nie zuvor ein kultivierter Mensch gesehen hat. Voller Stolz kann ich von mir behaupten, dass ich mit dabei gewesen bin:

„Ich registriere beruhigt, dass Welfs durchaus solides Alu-Tourenrad über einen Gepäckträger verfügt. Bei unserer vorigen gemeinsamen Expedition (entlang der Elbe von Wittenberge nach Dresden im Juli 2009) hatte er sich eines klapprigen Rennrades aus den Anfangsjahren der Tour de France bedient, so war es mir jedenfalls vorgekommen. Das Gefährt hatte weder Gepäckträger noch Schutzbleche, und mein Reisebegleiter war wohl oder übel gezwungen gewesen, seine Siebensachen in einen Rucksack zu verstauen und hunderte von Kilometern bei Wind und Wetter auf dem Rücken zu transportieren, was ihm eine altväterliche Anmutung gab, ihn allerdings nicht zu bekümmern schien.“

An der Seite von Professor Tømrer unternahm ich eine Vielzahl Forschungsreisen, die bei uns beiden einen bleibenden Eindruck hinterließen. Besonders der Nahe Osten hatte es uns dabei angetan. Und so schwärmten wir mit Lawrence von Arabien von der „Weite des Landes, des Geschmacks des Windes, des Sonnenlichts und der Hoffnungen, für die wir arbeiten.“ Nur das dieser Nahe Osten für uns bereits jenseits der ehemaligen innerdeutschen Demarkationslinie begann und nicht erst in den Wüsteneien des Orients. Um Land und Leuten möglichst nah zu sein, bedienten wir uns dabei unserer Fahrräder. Nur so konnten wir mit exotischen Landschaften und mitunter scheuen Eingeborenen unmittelbar Fühlung aufnehmen.

Denn wie überall auf unserem Erdenrund haben die Leute auch in den östlichen Gauen Respekt vor körperlicher Verausgabung, vor der Mühsal muskulierter Fortbewegung. Und so wird der Fremde, der sich dieserart in die Gegend wagt, bewundert, wenn nicht gar zum Verbündeten erkoren, dem man sich anvertraut. Einheimische Kinder umstehen bei jeder Rast die Forschungsreisenden und erheischen die für diesen Zweck mitgeführten Geschenke, etwa Süßigkeiten oder Kugelschreiber mit Werbeaufdrucken. Professor Tømrer brachte es einmal treffend auf den Punkt, als er enthusiastisch über das Reisen mit dem Fahrrad schreibt:

„Geruch und Flair von Kettenöl. Auf dem Sattel gehört man zu den Adventuretypen, den Nomaden und Angehörigen einer Jägerkultur auf Zeit: Unterwegs zu sein ist selbst schon der Jagdgrund. Zu erlegen sind: Strecke, Kilometer, Raum. Zu gewinnen sind: Eindrücke von Land und Leuten, schöne Aussichten, wohltuende Erschöpfung eines täglichen Pedalritts. Auch das Ziel ist nicht das Ziel, heiße es Wladiwostok, heiße es Stettin oder Ahlbeck.“

[3]

In diesen Zeilen begegnet uns die heroische Konfrontation mit dem Wirklichen und Wahrhaftigen, die dem Abenteurer eigen ist. Der Philanthrop und Polarforscher Fridtjof Nansen brachte die mit dem Erfolg einer solchen Unternehmung unmittelbar in Zusammenhang stehende Gesinnung, welche Zielstrebigkeit und Achtsamkeit miteinander vereint, folgendermaßen zum Ausdruck: „Ich glaube, daß, wenn wir auf die sich in der Natur selbst vorfindenden Kräfte Acht geben und versuchen, mit denselben und nicht gegen sie zu arbeiten, wir den sichersten und leichtesten Weg zum Pole finden werden.“

Nun darf nicht vergessen werden, dass Fridtjof Nansen ein durchaus schräger Vogel war, der bereits als Heranwachsender durch seine abseitigen Neigungen auffiel. In funktionalen, den Zeitgenossen nichtsdestotrotz albern erscheinenden Kostümierungen durch die einsamen Wälder Nordnorwegens zu streifen, dem Wild nachzustellen und die eisigen Nächte in primitivster Weise im Dreck zu verbringen, gehörte zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigen. Kein Wunder also, dass dieser Mann später einige halsbrecherische Expeditionen ins ewige Eis unternahm, deren bekannteste mehrere Jahre dauerte und ihm fast den Kopf kostete. Auf den Spuren der Theorie von den transpolaren Driftströmungen, welche auch das obige Zitat inspirierte, ließ der Forscher sich mit ein paar anderen Irren Ende des 19. Jahrhunderts in der relativ unbegründeten Hoffnung im Eis einfrieren, auf diese Weise ohne weiteres Zutun den Nordpol zu erreichen.

Das war natürlich ausgemachter Quatsch, wie wir heute wissen. Und die ungeheuren Strapazen für Nansen, der gemeinsam mit dem waghalsigsten seiner offenbar am eigenen Pathos dauerberauschten Gesinnungsgenossen dann auch noch das im Packeis eingeschlossene Schiff verließ, um zu allem Überfluss seine Reise mit dem Kajak fortzusetzen, Robben roh verspeiste, Eisbären abknallte und monatelang ungewaschen und unrasiert gemeinsam mit dem Forschungspartner im öligen Schlafsack die Polarnacht abwartete. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum und Weshalb.

Wissenschaft und Kunst sollte stets Abenteuer sein, eine Suche nach elementarer Wahrhaftigkeit. Aufbruch zu neuen Ufern und Horizonten. Das ist zweifelsohne auch die Überzeugung von Professor Tømrer. Er hat dies in Wort und Tat vielfach unter Beweis gestellt. Nansen brachte diese Einstellung einmal folgendermaßen zum Ausdruck: „Tief in unserem Wesen verwurzelt ist der Geist des Abenteuers, der Lockruf der Wildnis, der in all unseren Taten mitschwingt und unser Leben tiefgründiger, reicher und edler macht.“

Anstatt borniert und blasiert im Büro seines Instituts zu hocken und an der Zitze der Alma Mater zu nuckeln, wie es die meisten seiner wohlstandsverweichlichten Kolleginnen und Kollegen tun, die auf der akademischen Dachterrasse angekommen sind und nach diesem Treppenaufstieg, angekommen im fensterlosen Turm, vollkommen den Bezug zum Rest der Welt verloren haben, setzt sich Professor Tømrer dem Dort-Draußen in Gänze aus. Das gilt gleichermaßen für das tiefgründig Humanistische, welches alle seine Arbeiten auszeichnet, als auch hinsichtlich seines Sinns für Befremdendes, Absurdes und Abseitiges, das eben auch zum Leben und Sein gehört und darüber hinaus oft mehr Wahrhaftigkeit und Poesie in sich trägt, als es sich manch einer auszumalen imstande ist:

„Treffen auf einen Einheimischen, ca. 120 Kilo schwer, in der landestypischen Tracht, diesmal vollständig dargeboten: ausgebeulte und abgewetzte dunkelblaue oder schwarze Trainingshose (wahlweise mit oder ohne Tressen), dunkles Vollachsel-Feinripp-Unterhemd (wahlweise dunkles T-Shirt, selten hell), knapp geschnitten, über dem Bauchnabel endend, so dass ein Gutteil der Großtrommel herausblinkt. Hier ein freundlicher Träger […]. Wir bitten um Wasser und erhalten es ohne Umstände“

Hier draußen weht ein anderer Wind. Wir reisen durch ein zutiefst gespaltenes Land. Keine blühenden Landschaften durchmessen wir, vielmehr ist Resignation und Wegzug überall auszumachen. Mitunter begegnet uns östlich der Elbe ein Argwohn gegenüber allem Westlichen, wie uns im Westen ein Argwohn gegenüber allem Östlichen begegnet.

[4]

Die Fragmentierung der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt unserer Expeditionen bereits weit vorangeschritten. Erst mit dem Einsetzen der Pandemie sollte sich die Situation noch verschärfen. Mittlerweile herrscht überall eine Stimmung vor, die jedwede Diskussion, jedweden Disput verschiedener Positionen, bereits im Kern erstickt. Bemerkenswerterweise geschieht dies in einer durch die Digitalisierung zunehmend diverser gewordenen Medien- und Meinungslandschaft. Es hat den Anschein, dass gerade die Demokratisierung und Pluralisierung von Informationen, wie sie das Internet beispielsweise durch soziale Medien ermöglichte, dazu geführt hat, dass sich inzwischen zwei verfeindete Lager gegenüberstehen, die auf ihrer jeweiligen Sicht der Dinge beharren ohne miteinander in den Dialog zu treten. Kritischer Austausch untereinander findet nur sehr eingeschränkt statt. Jeder ist in seiner Filterblase gefangen.

Die Auffassung des Gegenübers wird verächtlich gemacht, anstatt sie ernsthaft zu diskutieren und dabei auch die eigene Position kritisch zu hinterfragen. Der Andere ist nicht mehr einfach nur der Andere – und es gibt tausend Gründe, warum er der Andere ist. Nein, der Andere ist zum Fremden geworden, zum Angehörigen einer wilden, barbarischen Spezies, die man im besten Fall mit dem eigenen Heilsgedankengut missioniert, im schlimmsten und populärsten Fall aber zu liminalisieren und exkludieren trachtet, um dem eigene Lager dadurch Identität zu verschaffen. Legionäre der Legitimation, die den vermeintlichen Acephalen, Saugrüsslern und Kannibalen des Gegendiskurses nachstellen. Im Echoraum der Algorithmen jedenfalls ist Selbstreferenzialität an der Tagesordnung.

Anders verhält es sich bei Professor Tømrer. Hier wird nicht verurteilt und ausgeschlossen, was einem nicht in den Kram passt. Hier wird zunächst einmal einfach nur zugehört und beobachtet, später diskutiert und am Menschen gemessen, keineswegs aber im Vorhinein verurteilt. Und dies wirklich uneingeschränkt, wenn auch niemals ohne den subtilen augenzwinkernden Humor, den es braucht, um in dieser Welt zu bestehen. Respektvoll und dem Anderen zugewandt, wie beispielsweise vor einigen Jahren im polnischen Szczecin (Stettin) geschehen:

„Evi und Jan wissen, wohin man sich wendet, um ins Zentrum zu gelangen. Von dort aus ist unser erstes Ziel das Papst-Denkmal im Park Jasne Błonia. Warum zuerst eigentlich dorthin? Wir thematisieren das nicht, aber alle wollen es. Protestantische Ironie? Norddeutsche Lust am Religiös-Skurillen? Ich glaube nicht, vielmehr wissen wir unbewusst: Das Herz Polens ist der Katholizismus, und wer Polen erleben will, der muss dessen Puls möglichst nah am Herzen fühlen.“

Wir hatten uns damals mit einem Haufen religiöser Devotionalien, Kultgegenständen und Erbauungs-Toys eingedeckt, die wir keck in unserem Expeditions-Fahrzeug drapierten und den Eingeborenen auf unserer Reise zur Schau stellten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen: Künstliche Blumengirlanden mit Amuletten der unbefleckten Jungfrau, wundertätige Andachtsbilder und Kruzifixe, elektronisch illuminierte Plastikfiguren nur mit einem Tanga bekleideter, ansonsten aber splitternackter Religionsstifter und ihrer heiliggesprochenen Buddys, Rosenkränze sowie vieles andere mehr. Allerdings ist das eine andere Geschichte. Oder etwa doch nicht?

[5]

Irgendwo hört der Spaß dann aber doch auf. Wo kämen wir sonst hin? Und das geschieht bei Professor Tømrer immer dann, wenn der Andere den Anderen aburteilt. Keine Toleranz mit den Intoleranten könnte man diese Überzeugung auf den Punkt bringen. Wenn der Mensch nicht mehr des Menschen Freude, sondern ihm ein Wolf ist, wird die ganze Angelegenheit unangenehm. Dann gilt es Farbe zu bekennen, wie seinerzeit im kleinen Ort Kamminke auf der Ostseeinsel Usedom:

„Am Fischbrötchen-Stand bedienen uns zwei Jungnazis: kahle Köppe, durchtrainierte Bodies, darüber schwarze T-Shirts, auf der Brust garniert mit weißen Runensprüchen, rote Streifen auf den kurzen Ärmeln. Interessant, wie diese Typen ihre Symbole so kaschieren, dass sie rechtlich nicht zu belangen sind. Auf dem einen T-Shirt ist mittig deutlich die SS-Rune zu erkennen, und zwar getarnt als Standardzeichen für elektrischen Kurzschluss, als Blitzzeichen. Gegenüber steht der zugehörige Pickup-Geländewagen, versehen mit Aufklebern des Bekleidungsherstellers ‚Thor Steinar‘. In den Farben schwarz-weiß-rot eine handtellergroße Swastika, allerdings mit drei statt vier Armen, die Haken stärker eingebogen, nicht im Winkel von 90, sondern von 45 Grad. Vorn auf dem Kühlergrill ein eisernes Kreuz im Ausmaß von mindestens 25 x 25 cm, offenkundig in solider deutscher Heimarbeit selbst ausgestanzt aus dem silbrigen genoppten Blech einer Waschmaschinentrommel.“

Offenkundig bestens vertraut ist der Forschungsreisende mit dem Zeichensystem der subkulturellen Kleidungsordnung, wobei es sich im Fall des hier erkundeten Landstrichs Vorpommerns wohl eher um die Volkstracht der dort ansässigen Mehrheitsgesellschaft handelt. Als Orientierung innerhalb der Sozialsysteme dienen Kleidungsstücke sowie entsprechende Accessoires nicht zuletzt der Identifizierung mit der eigenen Gruppe und der Abgrenzung zu anderen.

„Wir nehmen ein Stück Stremellachs (Welf) und ein Matjesbrötchen (Professor Tømrer). Als reinweiße Arier werden wir offenhands bedient: ‚Welches Stück Lachs möchten Sie? Suchen Sie sich eins aus.‘ ‚Bitte das zweite Stück links in der dritten Reihe von oben, von mir aus gesehen‘, sagt Welf in akzentfreiem Deutsch, zackiger Syntax und zielführender Semantik, selbstverständlich in performativ einwandfreier Haltung und mit scharfdeutschem Beuteblick. ‚Das macht acht Euro vierundfünfzig.‘ – Ob ein Pole hier ebenso umstandslos bedient würde? Oder gar ein Inder? Ganz zu schweigen von einem Schwarzen? ‚Nein, Stremellachs ist aus.‘ ‚Aber da liegen doch mehrere Stücke aufgereiht.‘ Haben Sie nicht gehört?! Stremellachs ist aus, sag ich.’“

Diese Begebenheit sollte nicht die erste und auch nicht die letzte sein, die uns wie den namenlosen Erzähler in Joseph Conrads Werk „Das Herz der Finsternis“ mit den Abgründen menschlicher Dummheit und Grausamkeit bekannt machte. Oft sind es die kleinen, dem unsensiblen Beobachter verborgenen Einzelheiten, die einen erschrecken lassen. Und mitunter ist Humor der einzige Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt, wie schon Joachim Ringelnatz wusste. Professor Tømrer jedenfalls hat den Verstand, seinen Witz messerscharf zur Anwendung zu bringen, was den meisten Vertretern seiner Zunft leider abgeht, was zweifelsohne auch einige Beiträge im vorliegenden Band adäquat veranschaulichen.

[6]

Die Dummheit der Menschheit ist ebenso grenzenlos wie ihre Weisheit. Nimmt es da wunder, dass man zu anderen Ufern aufbricht, wie dereinst der große Menschenfreund und Afrikaforscher David Livingstone, um die Victoriafälle des Sambesi oder Vergleichbares zu entdecken und darauf zu bauen, dass einem irgendwo in der Fremde Besseres widerfährt. Und nach Stationen in Kill, Freakburg und Rottenheim traf ich den Forschungsreisenden, meinen werten Lehrer und Freund, in Bubuland wieder, wo er mittlerweile an der altehrwürdigen Universität Goldburg lehrte: „Professor Tømrer, I presume?“ Die Alma Mater von Rottenheim hatte seinerzeit keine großen geistigen Höhenflüge mehr für einen Gelehrten seines Kalibers bereitgehalten. Borniert und naseweis war die Stimmung dort gewesen, hohl und zänkisch. Kein großer Wurf war dort mehr zu machen.

Stattdessen begegnete ich als Student dort vielen humorlosen Aposteln, die sich neidisch in den Vordergrund drängten, betroffen taten und eine klischeeüberfrachtete Moral lehrten, die bar jedes Witzes und guten Einfalls war. Die eine sauertöpfisch und eitel, der andere physisch wie psychisch zugewuchert und Allgemeinplätze predigend, dass einem angst und bange wurde, wenn man nicht vorher in seinen Vorlesungen einschlief. Dazwischen eine Handvoll Nachwuchsprediger, die zeit ihres Lebens von der Welt nicht mehr gesehen hatten und sehen würden, als die Seminarräume ihres Instituts und folglich auch nur über diese Parallelwelt Bescheid wussten, sich aber nichtsdestotrotz erdreisteten, auch über die große Welt da draußen großmäulig zu dozieren.

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch gut an den dandyhaft schwarzgelockten Lackaffen, der wohl immer noch wie ein Relikt aus den Tagen des Biedermeier durch die engen Gassen der Oberstadt stolziert, ohne je seine Abschlussarbeit zu vollenden. Witzig war immerhin jener Dozent fortgeschrittenen Alters, der an seine Kollegen despektierliche Illustrationen unbekleideter, im Paarungsakt begriffener Darstellerinnen und Darsteller versandte. Fein säuberlich aus einschlägigen Magazinen herausgeschnitten und mit spitzen Fingern als Collagen auf Schreibmaschinenpapier aufgeklebt. Weshalb er das tat, sollte allerdings im Unklaren bleiben. Aber darin lag ja gerade der Reiz dieser Aktion im allgemeinen Trübsinn der Einfallslosigkeit.

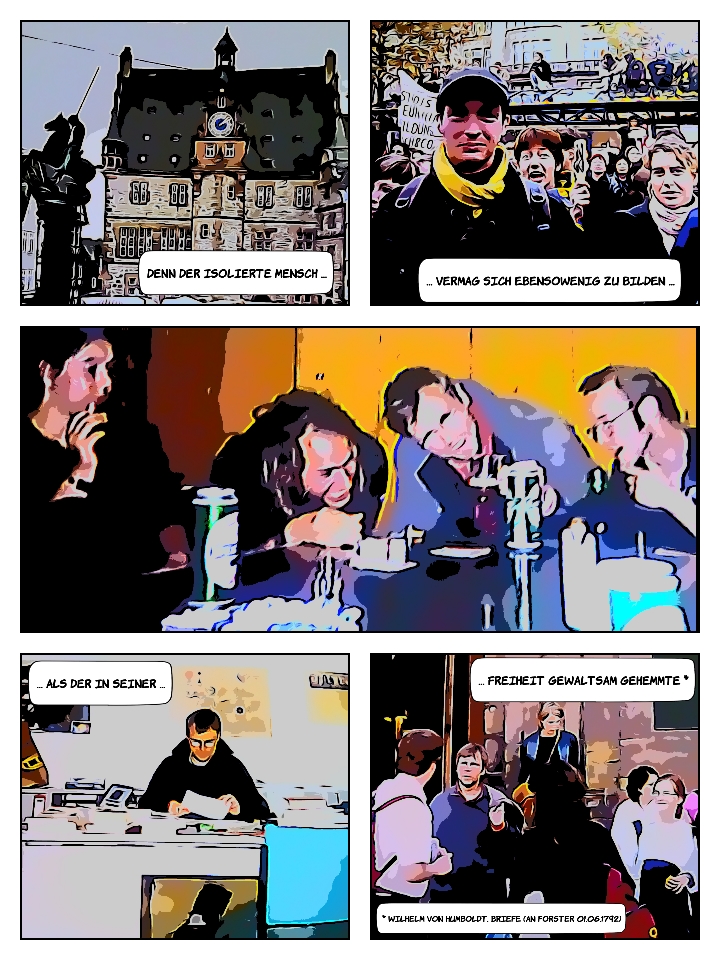

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Rottenheim hatte vormals weit mehr zu bieten. Es gab auch interessante, spannende und erhellende Veranstaltungen, großartige Dozierende und tolle Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen das Studium und das Leben in der verschachtelten kleinen Stadt und der wunderbaren waldigen Umgebung des Lahntales eine wahre Wonne war. Für das Leben Leben lernen. In den Kneipen und auf den Treppen gab es nächtens angeregte Diskussionen über Wissenschaft und Kunst; exzessive Partys mit offenem Ausgang in den Wohngemeinschaften, wo die coolen Leute hausten; halluzinogene Kanufahrten und Lagerfeuer im wilden Gekraute draußen vor den Toren des Städtchens: Professor Tømrer war überall mit dabei und hob das Niveau dadurch beträchtlich.

Es waren Symposien im ursprünglichsten Sinne. Heitere Zusammenkünfte, die den Geist anregten und eine fröhliche Wissenschaft bei allen Beteiligten hervorbrachten. Und über all dem stand gleichsam in goldenen Lettern geschrieben „Des Menschen Freude ist der Mensch“. Humboldtsches Bildungsideal umwehte dereinst die bemoosten Mauern und Zinnen Rottenheims. In den heutigen Tagen der Flurbereinigungsmaßnahmen des Bologna-Prozesses ist dies schier undenkbar geworden. Aus Wildnis wurde Ackerland, es folgte Industriebrache, dazwischen nicht ein Augenblick. Dann kam Corona und die Studierenden hockten verloren wie Stockenten daheim allein vor ihren Rechnern, spielten ein bisschen an sich herum und vergaßen darüber, wie wichtig gemeinschaftliches Erleben und Erfahren für wahre (Menschen-) Bildung ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder etwa doch nicht?

[7]

„Ein Topf geht auf. Es liegt viel drin. Smell of Opportunities.“ Die Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen haben sich in den vergangenen zwei Dekaden grundlegend gewandelt. Statt allgemeiner Menschenbildung durch Wissenschaft ist ein Hochschulstudium heute in erster Linie eine verklausulierte ökonomiezentrierte Berufsausbildung. Pfiffige Credit-Points vereinheitlichen die Studiengänge europaweit. Bildung nach dem Franchise-Prinzip. Das macht durchaus Sinn. Schließlich sind unsere Innenstädte weltweit inzwischen ohnehin mit den immer gleichen Handelsketten möbliert. Die paar individuellen Läden, die derzeit noch hier und da existieren, wird Corona schon den Garaus machen. Universitäten sind nunmehr Supermärkte der Wirtschaft: „Jetzt auf den Zug aufspringen. Wer weiß, wohin er fährt? Ziele, Visionen, Challenges.“ Stofflich überladene Bachelor- und Masterstudiengänge, kleinteilige Prüfungspraxis, Trennung von Forschung und Lehre, Verschulung der Universitäten auf Kosten akademischer Freiheit und menschlicher Reifungsprozesse, Orientierung am Markt und nicht am Menschen: „Ahhh, Run für Money, Window of Opportunities, Speed Dating, big Chance.“

Heute weht ein anderer Wind of Change durch die Bildungslandschaften unserer Welt als noch zu Zeiten Livingstones, Nansens oder Humboldts. Ähnlich pathetisch tönend, aber gleichwohl substanzloser: „Universitätsleben nach den Kriterien der Betriebsführung. Es ist die Kolonisierung der Akademie durch die Ökonomie. Und vokabulerer Ausverkauf. Die Welt der ‚Governance‘.“ Wie immer machen die meisten mit. Unhinterfragt. Springen auf den Zug auf. Dynamisch, proaktiv, flexibel. Betriebswirtschaft statt Bildung. Da sagt einer doch glatt, seine Universität hätte ein hervorragendes Mission-Statement. Und zusätzlich, man kennt das, verschiedene Policies und Strategien. „Die Rede des Kollegen ist so langweilig, dass sich selbst die Zeit erbarmt und sich gnädig dehnt.“

Traktandenliste abarbeiten. Produktivität, Effizienz, Kundenfreundlichkeit. Das sind natürlich wieder nur Worthülsen, aber sie sind gut gemeint, wenn auch akademisch betrachtet absoluter Stumpfsinn. Resonanzen und Redundanzen. Und dann noch flink eine fancy Lecture über die Grundperformances eines Lehrstuhlinhabers der nächsten Generation reingezogen. Chapeau! Da rappelts im Karton. „Überhaupt fragt sich, gibt es noch Substanz hinter der Performanz? Noch wird das stillschweigend vorausgesetzt. Aber warten wir ab, die übernächste Generation von Professorinnen und Professoren kommt bestimmt: da geht es dann nur mehr ums Performen der Performance, fake science.“ Das Ganze dann selbstverständlich ausschließlich online. Ist am Ende überhaupt noch jemand anwesend oder wird es ein Zwiegespräch unter Prozessoren ohne Professoren? Aber das ist nun wirklich eine andere Geschichte. Oder? Was vorerst bleibt, ist der leere Raum nach dem Meeting. Hinaus zum Aperó zieht die muntere Schar.

[8]

Das Leben indes geht weiter auf dem hübschen blauen Planeten am Rande der Galaxis. Wider den Optimierungszwang. „Augenblicke erhellen manche Stellen ohne Raster.“ Es werden auch wieder Zeiten und Räume kommen, in denen es ums Eingemachte geht. Um Forschung und Lehre im reinsten Sinne. Und so sehe ich vor meinem inneren Auge am Gestade eines kleinen Flüsschens einen roten Ziegelbau urtümlich verborgen hinter Baum und Geranke, die jahrhundertealten Mauern und Anbauten unbekümmert ineinander verschachtelt, gleichsam in die wildromantische Umgebung hineingewachsen. Auf der Schwelle zwischen Wildnis und Zivilisation. Vielleicht eine Akademie für die Erkenntnis freier Menschen, ein Institut der Anthropogenese? In jedem Fall Wissenschaft als Kunst. Ein Hort von Freigeist und Humanität. Verwaldung statt Verwaltung.

„Alles gesagt, ja?

Lieben wir jedes Mal neu?

Die Ironie ernst nehmen.“

Welf-Gerrit Otto 2022